5月に仕込もう! 4つの材料で作れる自家製 豆板醤

豆板醤はお好きですか?麻婆豆腐、担々麺、回鍋肉などピリッとした辛さと旨みを与えてくれる中国発祥の発酵調味料です。

昨年自分で作れることを知りました。自家製豆板醬が完成するまでの記録をここに記したいと思います。

そら豆を栽培する

豆板醤を仕込もうと思ってページを開いたのに、「そら豆を栽培する」から始まってびっくりされたことと思います。

お時間が許せば、その経緯も読んでいただけたら幸いです。

去年、豆板醬は4つの材料で作ることができると知りました。

そら豆、米麹、塩、粉唐辛子。

スーパーにそら豆を買いに行ったのですが、あまりに高額でびっくり。

去年は特別高かったのか、1袋にさやが3本ほど入って500円。

100gを捻出するのにいくらかかるのだろうと思ってしまい、購入をあきらめました。

調べてみると、芽さえ出れば比較的簡単に作ることができるとわかり、そら豆は畑で作る決意をしました。

10月に種を植え、無事5月には収穫することができました。

そら豆を栽培するにあたり、

そら豆の生育期間は長いこと、白と黒の花が咲くこと、

そら豆が空を向かなくなったら(さやが下に垂れてきたら)収穫することなど

初めて知ることが多々ありすごく勉強になりました。

また今まで近所の畑に生えているが何かわからず、謎の植物と思っていたものがそら豆だったと知り、

“みんなも栽培してたんだ!スーパーで買うと高いもんね”という気持ちがこみ上げてきました。

今回は豆板醤を作るためにそら豆を栽培してみましたが、

2粒の種から、想像していたよりもたくさんのそら豆が実ってくれて感激しました。

毎日少しずつ収穫し、ゆでたり焼いたりして楽しんでいます。

特にお酒が好きな方、ぜひそら豆を栽培しましょう!!肴として優秀。毎日最高です。

塩麹の作り方のページにレシピを載せています。よろしければご覧ください。

では、豆板醤が作れるほどのそら豆が収穫できましたので、次項では仕込みの工程をご紹介します。

豆板醤を仕込む

材料

- そら豆 150g (莢12~15本)

- 乾燥米麹 125g (生麹でも可)

- 塩 30g

- 粉唐辛子 15g

用意するもの

- 清潔な容器

- マッシャーやハンドミキサー

(なくてもよい)

作り方

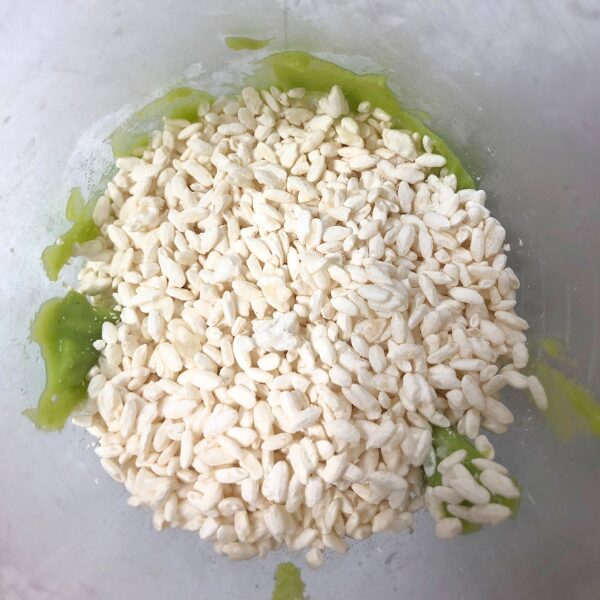

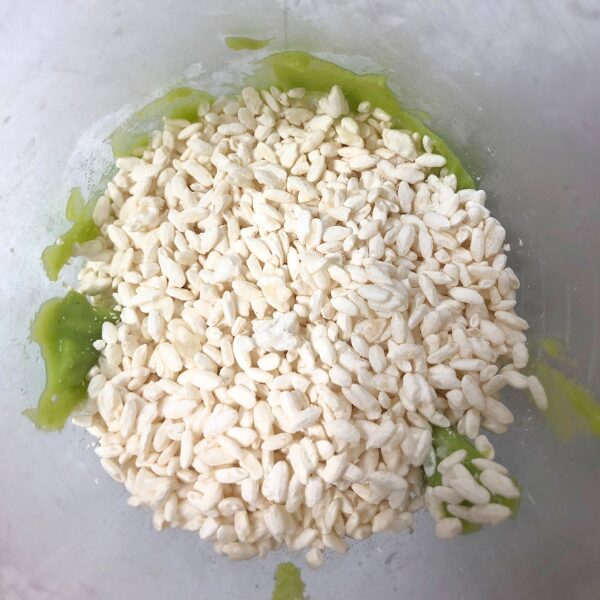

- 米麹は1粒1粒がばらばらになるようにほぐします。

沸騰した鍋にそら豆を入れ2分茹でます。

- 粗熱をとったら、薄皮をはがします。

そら豆をマッシャーやハンドミキサー、もしくは手で潰していきます。

- 米麹と塩をよく混ぜ合わせ、そら豆と合わせます。

続いて、粉唐辛子を加えてよく混ぜます。

ぱさぱさする場合は水を10mlずつ加えます。

しっとりしたらビンに詰めていきます。

- 空気が入らないよう敷き詰めて入れます。

詰め終わったら空気に触れないように表面にラップをします。

常温で3~6か月保存します。

熟成させる

豆板醤は3~6か月常温で保存させます。

スーパーなどで販売されている豆板醤は熟成期間が短く、唐辛子の赤が映えるものが多いようです。

それでも2年ほど熟成させたものが多いとか。

3年熟成でおおむね高級品、5年熟成は最高級品、中には10年熟成の代物もあるそうです。

熟成期間が長いほど希少で高額だそうです。

5か月経過 ひとまず完成。

常温で5か月熟成させました。

色鮮やかです。茶色みがかることないく仕込んだ時と変わらないくらい鮮やかです。

ひと夏越したのにこの色を保っているという所に驚きを隠せません。

この調子であれば2年熟成させてもきれいな赤を保持しているかもしれないという

妙な説得感があります。

(味噌はひと夏超えると大分褐色になるため)

香りはすごく良いです。市販品よりも若干酸味を感じるような気がします。

棚で保管していたのですが、扉を開けるたびに香り、熟成したことを知らせてくれました。

味は相変わらず激辛です。仕込み直後よりは多少マイルドになったような気がします。

口に入れるとそら豆の香りがファーっと鼻から抜けると同時にそら豆の旨味を感じます。

その後に唐辛子の辛さが襲ってきます。

今回のレシピは、私には少し辛すぎました。

しかし、この辛さが好きという方はいらっしゃるだろうなと思えるくらいの辛さです。

何度か料理に使ってみて、美味しさ、使いやすさを確かめてみたいと思います。

また10月からそら豆を栽培し、次回は辛さ控えめで仕込んでみようと考えています。

今年仕込んだものはさらに熟成させて、2年3年ものになった時にどう変化していくか、

見届けていきたいと思います。

豆板醤はお好きですか?麻婆豆腐、担々麺、回鍋肉などピリッとした辛さと旨みを与えてくれる中国発祥の発酵調味料です。

昨年自分で作れることを知りました。自家製豆板醬が完成するまでの記録をここに記したいと思います。

そら豆を栽培する

豆板醤を仕込もうと思ってページを開いたのに、

「そら豆を栽培する」から始まってびっくりされたことと思います。

お時間が許せば、その経緯も読んでいただけたら幸いです。

去年、豆板醬は4つの材料で作ることができると知りました。

そら豆、米麹、塩、粉唐辛子。

スーパーにそら豆を買いに行ったのですが、あまりに高額でびっくり。

去年は特別高かったのか、1袋にさやが3本ほど入って500円。

100gを捻出するのにいくらかかるのだろうと思ってしまい、購入をあきらめました。

調べてみると、芽さえ出れば比較的簡単に作ることができるとわかり、そら豆は畑で作る決意をしました。

10月に種を植え、無事5月には収穫することができました。

そら豆を栽培するにあたり、

そら豆の生育期間は長いこと、白と黒の花が咲くこと、

そら豆が空を向かなくなったら(さやが下に垂れてきたら)収穫することなど

初めて知ることが多々ありすごく勉強になりました。

また今まで近所の畑に生えているが何かわからず、

謎の植物と思っていたものがそら豆だったと知り、

“みんなも栽培してたんだ!スーパーで買うと高いもんね”

という気持ちがこみ上げてきました。

今回は豆板醤を作るためにそら豆を栽培してみましたが、

2粒の種から、想像していたよりもたくさんのそら豆が実ってくれて感激しました。

毎日少しずつ収穫し、ゆでたり焼いたりして楽しんでいます。

特にお酒が好きな方、ぜひそら豆を栽培しましょう!!

肴として優秀。毎日最高です。

塩麹の作り方のページにレシピを載せています。よろしければご覧ください。

では、豆板醤が作れるほどのそら豆が収穫できましたので、

次項では仕込みの工程をご紹介します。

豆板醤を仕込む

材料

- そら豆 150g (莢12~15本)

- 乾燥米麹 125g (生麹でも可)

- 塩 30g

- 粉唐辛子 15g

用意するもの

- 清潔な容器

- マッシャーやハンドミキサー

(なくてもよい)

作り方

- 米麹は1粒1粒がばらばらになるようほぐします。

沸騰した鍋にそら豆を入れ2分茹でます。

- 粗熱をとったら、薄皮をはがします。

そら豆をマッシャーやハンドミキサー、もしくは手で潰していきます。

- 米麹と塩をよく混ぜ合わせ、そら豆と合わせます。

続いて、粉唐辛子を加えてよく混ぜます。

ぱさぱさする場合は水を10mlずつ加えます。

しっとりしたらビンに詰めていきます。

- 空気が入らないよう敷き詰めて入れます。

詰め終わったら空気に触れないように表面にラップをします。常温で3~6か月保存します。

熟成させる

豆板醤は3~6か月常温で保存させます。

スーパーなどで販売されている豆板醤は熟成期間が短く、唐辛子の赤が映えるものが多いようです。

それでも2年ほど熟成させたものが多いとか。

3年熟成でおおむね高級品、5年熟成は最高級品、中には10年熟成の代物もあるそうです。

熟成期間が長いほど希少で高額だそうです。

5か月経過 ひとまず完成。

常温で5か月熟成させました。

色鮮やかです。茶色みがかることないく仕込んだ時と変わらないくらい鮮やかです。ひと夏越したのにこの色を保っているという所に驚きを隠せません。

この調子であれば2年熟成させてもきれいな赤を保持しているかもしれないという妙な説得感があります。

(味噌はひと夏超えると大分褐色になるため)

香りはすごく良いです。市販品よりも若干酸味を感じるような気がします。棚で保管していたのですが、扉を開けるたびに香り、熟成したことを知らせてくれました。

味は相変わらず激辛です。仕込み直後よりは多少マイルドになったような気がします。

口に入れるとそら豆の香りがファーっと鼻から抜けると同時にそら豆の旨味を感じます。

その後に唐辛子の辛さが襲ってきます。

今回のレシピは、私には少し辛すぎました。

しかし、この辛さが好きという方はいらっしゃるだろうなと思えるくらいの辛さです。

何度か料理に使ってみて、美味しさ、使いやすさを確かめてみたいと思います。

また10月からそら豆を栽培し、次回は辛さ控えめで仕込んでみようと考えています。

今年仕込んだものはさらに熟成させて、2年3年ものになった時にどう変化していくか、見届けていきたいと思います。